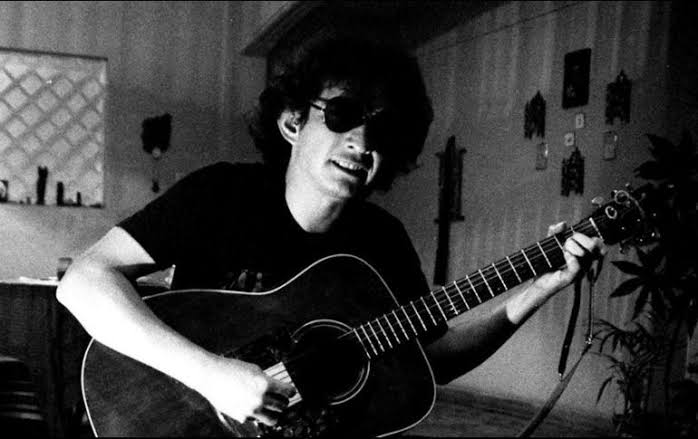

-Por si no alcanzamos a vernos en diciembre, feliz navidad ¡cabrón! –me gritaste, Rockdrigo, en allegro aguardentoso para luego reventar en una carcajada hiriente que sin protocolos engullo el túnel del metro: las horrendas fauces de Tlazolteotl encabronada, de tonantzin malherida, ¿Por qué carajos no fui y te di un abrazo y te dije que te fueras de esta ciudad, que nos va a matar a todos? No, no fue en la estación del Metro Balderas, fue en la de Centro Médico: resonancia sísmica, premonición. Esa fue la última vez que te vi. Se cuenta que a medio mundo le deseabas alegres pascuas y prospero año nuevo porque te latía que no ibas a llegar al final del 85. Eros y Tanates. ¿Por qué carajos? Y se dice que te obsesionaba la idea de la muerte, que ni tu chava ni tus cuates ni el recuerdo de tu hija podían sacarte del vértigo de una espiral depresiva y feroz. Cierren puertas y ventanas, escondan a sus hermanas, que ahí viene la muerte. Tanto se dice de tu muerte anunciada, tanto que el sismo colectivizo tu agonía y segó un árbol costero que apenas comenzaba a dar sus primeros frutos mecos de papaya. Préstala pa payase/adiós, mamacita rica, ¡que patotas! Y mi cuata Catalina me cuenta que allá en Tampico Madero, jaibas rellenas prietas playas mar petróleo, le dabas miedo, todo pinche mechudo y gandalla, siempre en esa esquina con los vagos más vagos de todo el puerto, con tu lira, cante que cante en la esquina de la Quina, diciéndole harta marranada cada vez que ella, faldita breve pal calor y pierna sabrosa, pasaba junto a tu bolita de cábulas. Tabula rasa. Allá en Tampico no hallabas que hacer y dejaste la familia y los huachinangos al mojo de ano y bajaste al séptimo circulo del infierno, aquí en la capital de mil formas, de recuerdos que se mueren entre el polvo/no falta nada en la estructura del smog, los zapatos viejos, y las caras oxidadas, las maquinas rugen feroces sobre Antonio Caso, la ciudad que te mató se volvió musa, odio, amor, pesadilla recurrente, concreto que diera concreción a la delirante lírica de tu lira negra, féretro electroacústico. Y en el amanecer de los ochentas, Rodrigo, encontraste a un carnal espejo de tu nombre, hiciste un dueto y se te dio ser juglar. Paco Barrios se los encontró allá, cantándole a los obreros rebeldes rolas de la Nueva Trova Cubana y un par de tímidas composiciones tuyas. Pasas tus días, siempre a través de la ventana, soñando el tiempo, barriendo a veces con desgano. Tus primeras rolas se parecían a las de Silvio; pero en esas letras ya se perfilaba el modo crudo del habla cotidiana, la dura semántica de la calle, el profundo océano significativo del caló chacotero y desmadroso, su belleza bizarra. Pero de aquellos duros años, Gonzalo Rodríguez tampoco puede contarnos nada: una borrachera lo ahogo en su propio vomito, ¡pinche muerte culera! Siempre corres adelante, metiéndole zancadillas al desti/no tengo tiempo de cambiar mi vida, la maquina me ha vuelto una sombra borrosa, y atrás de tus densos lentes oscuros, Rockdrigo, carnalito difunto, uno podía adivinar el sarcasmo cintilando con un temblor de no saber donde descansar la mirada, como cuando estuvimos los dos en una mesa sobre rock en la ENEP Acatlán y alternábamos rollos, tundiéndole a la guitarra con nuestras hoy viejas rolas, y el inquieto clavar los ojos en las inquietantes piernotas de una preguntona estudiante de comunicación: -¡Sobre la morra, cabrón! –me dijiste a bocajarro-, tú eres el carita de la conferencia. -No- te contesté, vas tú, que aquí el carismático eres tú. Y te burlaste de mí con ese ácido cañón que solo tu sabias destilar, y nos fuimos a chupar por allí cerca a una cervecería clandestina montada en una casa de paracaidistas con techos de cartón enchapopotado como las playas de tu infancia. En esos días, tú ya eras el Profeta del Nopal en un gran pueblo magnético, con Marías ciclotronicas, tragafuegos supersónicos y su campesino sideral, y para ti la belleza era un miasma despreciable y hacías oscuras apologías al feísmo: que feo estoy, tengo una pata de palo y un ojo de vidrio. Profeta. Querías que el horror te sepultara hasta el cuello para encontrar entre ruinas, escombros y desolación, a la belleza, y le escupías al pinche mundo un dolor que entre sombras deslumbraba. ‘Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol,’ ¡Carajo!, y yo que te vi desaparecer en el convoy subterráneo sin darte un abrazo, carnalito muerto, sin decirte que emigraras de esta que nos esta matando que no me calienta el sol, me asomé a mis adentros, solo mis viejos cuentos y una manera insólita de sobrevivir, miré hacia todos lados, dije Dios ¿Qué ha pasado? Entre los maquinitos de Pachuca y tú habían chonchas zonas de contacto y parentesco: desmontar la realidad con las pinzas de la sorna, encuerar a la seudoconcreción con el desarmador de la auto parodia, que sólo el humor nos hará libres. Y nos pediste que fuéramos padrinos de tu grupo Qual, y te teloneamos en el museo del Chopo, y ahí si nos dimos un abrazo, el ultimo, el único, carnalito ausente, y nos propusiste tocar un día con puras guitarras huecas y un tambor de hojalata, unplugged prehistórico. Si, estabas cocinado en las cavernas de nuestro subsuelo el Gran Movimiento Rupestre: la rasposidad del juglar destecnificado, la rapidez del rock guerrilla (tocar y escapar, tocar y escapar, tocar y escapar…) -Mira –me dijiste en el cabús del Metro, tres metros bajo tierra-, aquí el Misael está inventando la onda del rock ranchero, y este otro carnal el rock pop-ó, ustedes el guacarrock y yo el rock huasteco potosí. Tamaulipeco, después de todo: el canto de los vientos se hace costa, montañas, hoja seca; entre caña, tabaco y pescado frito, el huapanguero llega alegrando a todos con su rito. -¿Por qué no hacemos un toquin ustedes y yo con la Maquinita Rupestre? -Órale, hay que ponernos de acuerdo para hacer este cotorreo- te dije, pero el tiempo y el espacio nos llevaron por caminos diver/S.O.S. La ciudad de México ha sido devorada por la furia de Coatlicue, la de las faldas de serpientes emputadas. Nahui-ollin, la caída del cuarto Sol, ¡el cielo se derrumba…! Ese día llovió polvo. Algunas cuadras al norponiente, mi comadre Carmelita gritaba horrorizada bajo los escombros de Tepito, entre hijos vivos y angelitos muertos. Yo quede varias horas atrapado en un cerco de policías y bomberos en el Centro. Pero tú ya no saldrías, guitarra al hombro, de los colmillos de varilla y granito de tu depa de la Juárez. Yo tenía cuarenta de calentura y tú perdías tu calor y tu voz. Me enteré de tu sepelio dos semanas después, y ¡carajo! ¿Por qué no te di un abrazo y te pedí que te largaras de esta ciudad que nos está matando a todos semanas después? Y te lloré, carajo, ¡sí el del carisma eras tú, no mames, no te puedes morir así! Y te lloró Catana que igual vio morir a su chava por un petardo de esquirlas, ¡puta madre! Y mi ruca lloró tanto cuando escuchó nuestra versión del asalto chido: por fin, maquinita rupestre, a pura guitarra de palo y blues harp. Y el corazón se me estrujo cuando un cabrón me llego con un chiste sísmico-catártico, de esos que inventamos los mexicas cuando, desgarrados por el luto y el terror, sacábamos un cadáver de entre los escombros: “¿Sabes de que murió Rockdrigo…? De una sobredosis de cemento.” Ese chiste malamadre te habría gustado por lo doloroso, por cruel y gandalla. Si. En tus manos la burla solía ser un animal furioso, y a los que odiabas los llamabas panzones, y los invitabas: “a ver cuándo vienes a cagar a la casa.” Y después salieron los abanderados de tu recuerdo, los que se decían poseedores de tu verdad (a pesar de que lo tuyo nunca fue más que un sueño, un poema conjetural), los que en tu nombre descalificaban, pedían, perseguían, aullaban. Pero, Qué más puedo hacer yo, hermanito muerto, que recriminarme no haberte dado un abrazo y decirte que te fugaras de esta ciudad que nos está matando. A veces siento que se cae esa coraza que me mantiene seguro de moverme en todos lados; y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Adiós, carnalito.

Armando Vega Gil